北前船は、江戸時代中期から明治時代にかけて、大阪と蝦夷地(北海道)を結ぶ海の街道を航海していました。米をはじめとする生活必需品を北海道にもたらし、北海道から昆布や、肥料として綿花栽培等を支えたニシンを各地に運ぶ、ライフラインを担っていました。それだけに儲けも大きく、一航海で千両の利益を得たといわれます。しかし、難船の危険を伴う、ハイリスク・ハイリターンの北前船経営は、「板子一枚下は地獄」の言葉通りに大きな悲劇を生むこともありました。

木村家も、明治時代後半、北前船経営が衰退期を迎え始めた頃、船の遭難で海運業から撤退に追い込まれました。しかし、そのことがきっかけで「これからは教育の時代だ」として、故郷・橋立を離れ、京都で艱難辛苦に耐えながら木村素衛と有香の兄弟は、やがて教育と植物学の世界で大きな社会貢献を実現していくことになります。

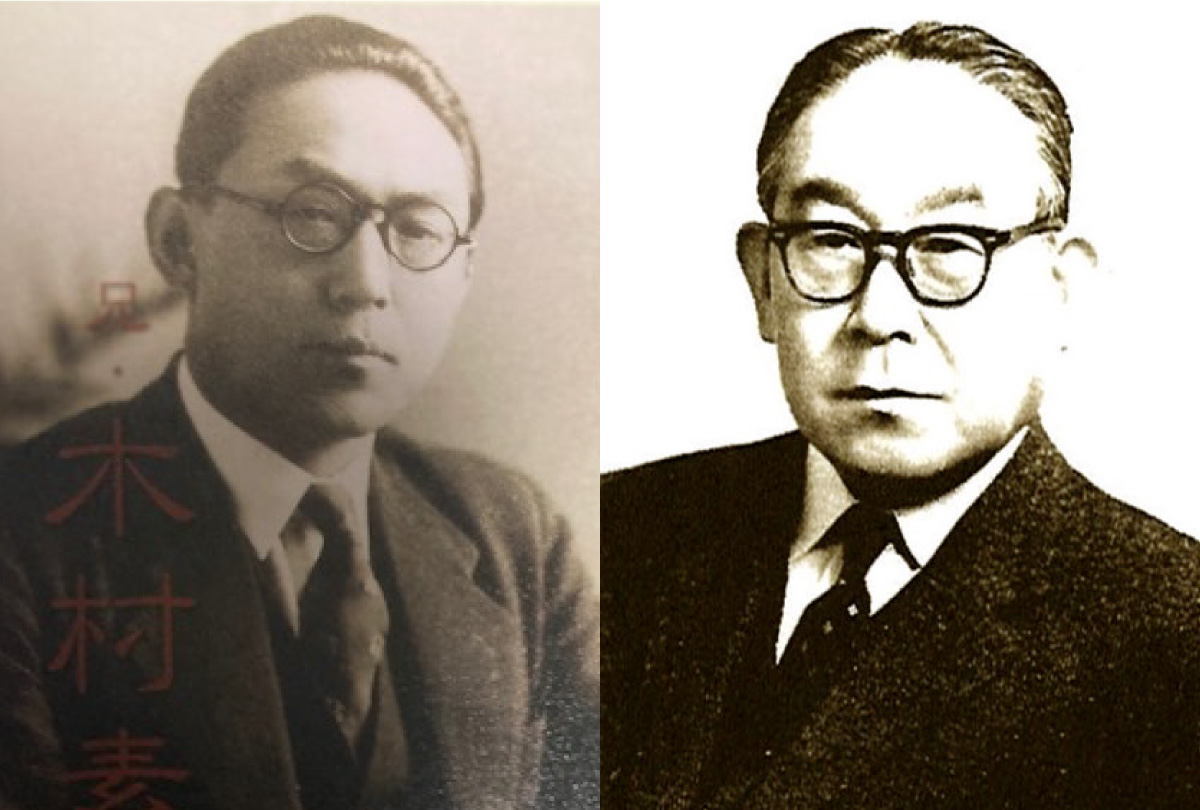

木村素衞(1895-1946) 木村有香(1900-1996)

「わがいのちの一切を与えつくすことが教育愛の実践である」

愛ある教育を説き、自ら行動し、本物の教育者をそだてることに命の限りをつくした木村素衞は、明治28(1895)年、現在の加賀市橋立町に生まれました。

病気や貧乏と対峙した少年時代から青年時代、自分のあるべき姿を模索し、次第に哲学に傾倒していきました。大正9(1920)年、25歳になった素衛は、京都帝国大学で西田幾多郎に師事。家族、そして恩師の西田から限りない愛の深さを学び、木村素衛独自の「生きた哲学」を確立します。その後、教職を得て、昭和8(1933)年、京都帝国大学で教育学を担当。素衛の「子どもを愛する」ことから始まる「教育愛」は信州を中心に多くの教師たちに伝わり、全国に広がっていきました。

素衞が教育愛を説いた時期は、ちょうど戦争という大きな時代の混迷期に重なります。教育の現場も変革を余儀なくされ、多くの教育者が迷い悩む中、彼らを導き、そして、子どもたちが「世界の中の自分を自覚し、考え、行動できる人間」へと成長できるように、深く限りない「愛」のメッセージを数多く残しています。

戦後の教育再建に最も期待される中、昭和21(1946)年、全力で走った生涯を閉じました。早すぎる50歳の死でした。しかし、78年を経た現在、素衞が残した愛の言葉は、色あせることなく、いきいきと、まるで美しい旋律のように私たちの胸に響いてきます。

【参考文献】張さつき『父・木村素衛からの贈りもの』(未来社、1985年)